こんにちは、習慣マネジメンターの齋藤です。

最近ですね、

筋肉こそが最もコスパの良いファッションなのではないか?

と考え始めまして、筋トレを習慣化させました。

で、その中のメニューの1つに懸垂を取り入れているのですが、半年で懸垂力を3倍にしたのでそのプロセスをご紹介したいと思います。

懸垂力が3倍とは?

そもそも、

懸垂力って何?3倍って何が?

という話になると思うのですが、

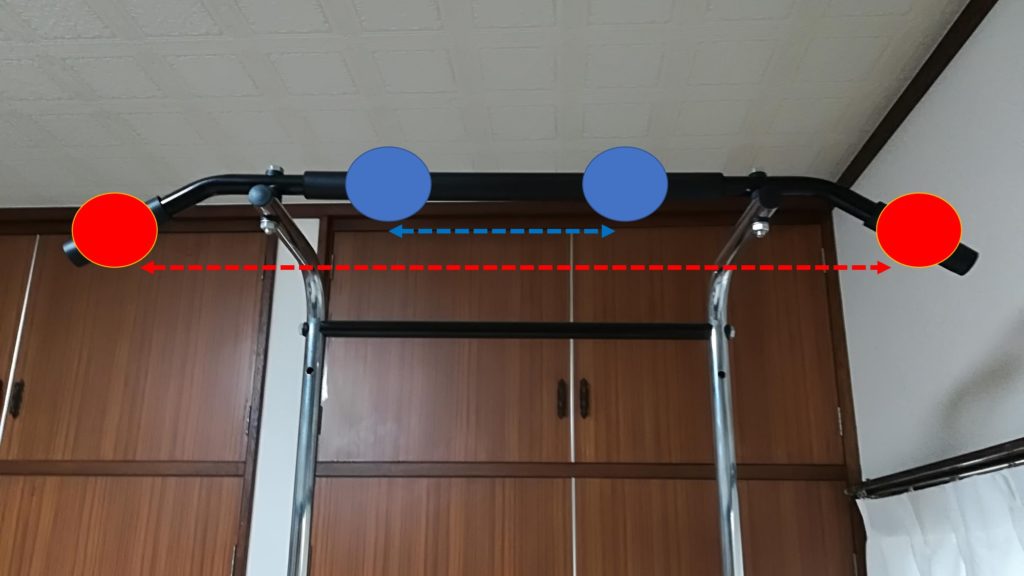

とりあえず以下の写真を見ていただければわかるのではないかと思います。

はい、要するに手の幅が約3倍になったってことなんですね。

最初は、青い部分を握って懸垂をしていたんですが、半年経った現在では赤い部分を握ってもできるようになりました。もちろん顎をバーまで上げています。ちなみに順手です。

手の幅を広げたかったのは、幅が大きいほどが広背筋が効果的に鍛えられるからです。

広背筋は大きい筋肉なので、鍛えることで基礎代謝力を効率的に上げられると考えたわけですね。

実は、最初から赤い場所を握って懸垂しようとしたんです。

案外イケるのではないかと思ってやってみたんですが、

まっっったく上がらないんですね。ビックリするぐらい。

動画や写真でこなしている人を見るとどうやってやってるんだ、同じ人間なのかと感じました。

ただ、かのネルソン・マンデラ氏もこう言っています。

何事も成功するまでは不可能に感じるものだ。

というわけで、とりあえず取り組んでみたわけです。

懸垂力を鍛えるためのシンプルな考え方

私は習慣の専門家ですが、筋トレのトレーナーではありません。

というわけで細かい理論は抜きにして、習慣化にフォーカスして取り組んでいきました。

そうやって続けていった結果、最初は青い部分でも必死だったのが次第に楽にできるようになり、

どんどん手の幅を広げられるようになりました。

そしてその結果、手の幅は3倍にまで広げるに至ったのです。

つまり言いたいのは、

「習慣化すれば懸垂力は勝手に上がる」

ということです。

もちろん、より高いレベルを目指すには様々な要素を考慮して取り組む必要があるでしょう。

ただ、初心者がレベルを上げるには細かいことを考える必要はありません。

とりあえず続ければ良いのです。

そして続ける、習慣化するために以下2点を念頭に置いて取り組みました。

毎日行う

私が筋トレを習慣化できなかった時は、超回復やら何やらの理論を持ち出して「このメニューは3日おき、コレは2日おき」などと筋トレメニューをきっちりスケジューリングしようとしていました。

ただ、これってすごく面倒なんですよね。管理が面倒だと筋トレまでやる気が起きなくなります。

また、やらなくて良い日を設定すると、それを拡大解釈して「こういう日も免除」「ああいう日も免除」とやらない日がどんどん増えていきます。

これでは、習慣化は難しいでしょう。

案の定、すぐに挫折しました。効率化を追究したところで続かなきゃ意味がありません。

だから、シンプルに毎日やる。こう決めたのです。

一切の例外なく毎日行うこと。効率は考えません。

こう考えるとかえって楽にできるようになりました。

限界まで行わない

よく聞く台詞で、

「筋トレは限界だと思ったときのもう1回が一番効果があるんだ!」

みたいなのがあるじゃないですか。

こういうマインドは無視しました。

なぜなら、人は苦痛だと感じたことは避けるようになるからです。

実際、習慣化できていなかった頃は限界までやらないと意味がないと考え、

「これ以上は無理!」

というところまで続けていました。

もちろんそれを継続できれば効果があったのでしょうが、結果は三日坊主を繰り返しただけでした。

ですから、今回の懸垂チャレンジでは限界まではやらないことに決めたのです。

少し余裕があるくらいで終えることにしました。決して無理はしない。

こうすることで毎日続けることに対する抵抗を減らしたわけです。

結局、少しぐらい手抜きをしてもしっかりと体は変わっていくことがわかりました。

毎日続ければ何とかなる

要するにコレです。

特に伸びしろの大きい初心者は何をやっても成長できると思います。

ですから、最初は小難しい理論や効率性は脇へ置いておきましょう。

とりあえず続けること、習慣化することだけにフォーカスしてください。

そうすれば結果は勝手に付いてきますから。

[itemlink post_id=”2623″]